C’est un film où se croisent les regards de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado sur le parcours du grand photographe brésilien Sebastião Salgado. Les fils du récit tissé à la première personne nous plongent dans sa quête artistique et dans l’Histoire avec un grand « H », celle de l’humanité et de ses tragédies. Il rapporte des images des différents espaces géographiques qu’il traverse, ravagés par la famine et la guerre et qui ont valeur de témoignage. Face à cette mémoire collective s’inscrit son histoire de vie et les contours de la mémoire individuelle sous le regard de son fils, Juliano. « La photo dessine le monde avec des lumières et des ombres » pose-t-il, en introduction.

Avec quelques extraits de film, les premières images entrainent le spectateur au cœur de la Serra Pelada, gigantesque mine d’or en cours d’exploitation. Plus de cinquante mille personnes y travaillent comme dans une fourmilière, de façon très organisée et totalement folle dans l’espoir de trouver quelques précieuses pépites qui leur donneront un passeport pour l’indépendance.

A l’opposé de ces solitudes juxtaposées, en action, c’est l’image en suspend d’un touareg aveugle qui interpelle Sebastião Salgado et induit un peu plus tard son choix de photographier, avec un appareil acheté par son épouse Lélia, qu’il s’approprie. « Le sel de la terre, c’est l’homme », dit-il, et il fabrique son regard à travers l’immensité des paysages dont il se nourrit, dans l’enfance, autour de la ferme où il grandit avec ses sept sœurs, dans la région de Minas Gerais, point d’ancrage de la famille. « Ici je rêvais beaucoup… Ici j’ai une idée de la planète ».

Il s’exile avec Lélia en 1969 pour fuir la dictature au Brésil, part à Londres, puis en France où il s’installe avec sa famille. Il parcourt le monde et réalise des reportages aux quatre coins de la planète. Il se rend en Papouasie occidentale en 1971, d’où il rapporte des images de danse et de chants guerriers, de femmes en majesté, puis au Niger en 1973. Otras Americas, son premier grand projet mené de 1977 à 1984, lui permet de frôler son continent dont il a une forte nostalgie. Il y côtoie les Guajacas, au Mexique, une communauté de musiciens où chacun pratique un instrument, observe les croyances en Equateur à plus de 3400 mètres d’altitude. Sa définition du portrait parle de don et de contre don : « Les yeux racontent beaucoup… Un portrait, c’est la personne en fait qui t’offre la photo ». Plus tard, en région Arctique, il montre à Juliano la difficulté de la prise de vue, sans action ni arrière plan, sur fond d’ours blancs et de rendez-vous avec les morses.

De retour au Brésil à la fin des années 70 avec sa famille, il prend de plein fouet les changements du pays et a besoin de solitude. Il décide d’explorer le Nordeste qu’il ne connaît pas et découvre le fléau de la sècheresse, les paysans sans terre, une mortalité infantile qui fait des ravages. Sa région de Minas aussi s’est desséchée, elle a perdu sa forêt. Il peine à reconnaître la ferme paternelle entourée de déserts.

De 1984 à 1986, il témoigne de la famine au Sahel et de l’extrême détresse, du choléra qui décime, de la fuite des coptes vers le nord de l’Ethiopie, de l’exode vers le Soudan sous couleur de Médecins sans Frontières, de l’arrivée en terre fertile, près du Nil bleu. « On s’habitue à la mort » dit-il, face à d’immenses camps de réfugiés, plongés dans le froid et la mort. Le bout de la détresse est atteint en 1985, année de sécheresse intense, au Mali, « la peau ressemble à une écorce » et les tempêtes de sable se succèdent. Suivent en 1991, les champs de pétrole et cinq cents puits en feu au Koweit à deux pas de l’Irak, puis l’Afrique à nouveau en 1994, avec l’exil des Rwandais, les kilomètres de morts le long des routes, le génocide. « L’homme est un animal féroce, d’une violence extrême ». Et la même année, en Yougoslavie, il découvre la même violence. Trois ans plus tard au Congo, même destruction même errance pour des milliers de personnes cachés des mois dans la forêt. Plus de deux cent dix mille manqueront à l’appel, « Il n’y a pas de salut pour l’espèce humaine »

Après avoir engrangé tant de violence, Sebastião Salgado remet en cause son travail et se pose les questions fondamentales de la condition humaine, il a besoin de se ressourcer. Il commence à replanter, avec Lélia, quelques hectares d’arbres autour de la ferme familiale où il est retourné. Petit à petit émerge l’idée de retrouver les forêts de l’enfance, de recréer un éco système, et de 2004 à 2013 se développe le projet Génésis, véritable hommage à la planète, avec la création de l’Instituto Terra. « C’est l’histoire de ma vie, je laisse la forêt » conclut-il.

Derrière la dimension biographique et la manière dont Sebastião Salgado est possédé par son sujet, se joue le sort du monde. Son engagement passe par le témoignage, en noir et blanc, la photo est somptueuse et parle d’anéantissement, là est le paradoxe. L’espace critique n’est pas présent, tel n’est pas le propos du film qui pose les repères d’une vie d’artiste dans sa chronologie, mais qui n’interroge pas l’image sur les limites de ce qu’on peut montrer, ni les positionnements philosophiques et politiques du photographe. On en sort avec un fardeau en même temps qu’avec émotion et humanité.

brigitte rémer

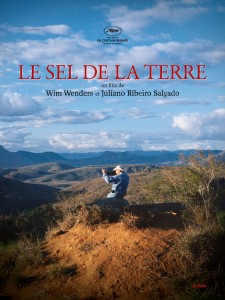

Film documentaire franco-italo-brésilien réalisé par Juliano Ribeiro Salgado et Wim Wenders, sorti le 15 octobre 2014, (1h49). Unifrance Films et Decia Films. Distribution en France, Le Pacte. Le film a obtenu plusieurs récompenses dont le Prix spécial Un certain regard au dernier Festival de Cannes.